Как ни прочили в восьмидесятых годах инженеры и строители, система отопления с естественной циркуляцией живёт и здравствует в двадцать первом веке, да ещё и наши дома обогревает. Насосное оборудование существенно увеличивает стоимость котла и создаёт зависимость от электросети, поэтому от него многие отказываются. Гравитационная система – самая дешёвая и самая простая по своей конструкции. У неё, конечно, есть свои недостатки, главным из которых является ограничение по площади здания. Из-за небольшой инерционности она подходит для домов площадью до ста квадратных метров.

Как работает принцип естественной циркуляции?

Теплоноситель, чаще всего это обычная вода, перемещается по контурам от котла к радиаторам и обратно благодаря изменению своих термодинамических характеристик. Когда при нагревании плотность жидкости уменьшается, а объём увеличивается, она выдавливается холодным потоком, идущим их обратки, и поднимается по трубам. По мере того, как теплоноситель самотёком распределяется по горизонтальным ответвлениям, температура падает и он возвращается к котлу. Так цикл замыкается.

Схема системы отопления с естественной циркуляцией: 1 - котёл твёрдотопливный, 2 – главный стояк, 3 – разводящие магистрали, 4 – расширительная ёмкость, 5 – бак с водой для пополнения расширителя, 6 – труба, отводящая лишний объём теплоносителя в канализацию (ёмкость), 7 – теплообменники, 8 – шаровые краны, 9 – бойлер, 10 – обратка, 11 – обратный стояк

Если для дома выбрано было водяное отопление с естественной циркуляцией, то все горизонтальные участки труб прокладываются с уклоном, идущим по ходу движения жидкости. Это позволяет эффективно бороться с « » батарей. Воздух легче воды, поэтому он устремляется вверх по трубам, поступает в расширительную ёмкость, а затем, соответственно, в атмосферу.

Бак принимает в себя воду, объём которой увеличивается с ростом температуры, и создаёт постоянное давление.

От чего зависит циркуляционный напор?

Создание нужного циркуляционного напора нужно обязательно просчитывать при проектировании системы отопления. Он зависит от того, как отличаются уровни середины котла и самого нижнего радиатора. Чем больше перепад высот, тем лучше перемещается жидкость по системе. На него влияет и разница плотностей горячей и остывшей воды.

Циркуляционный напор в системе отопления, в первую очередь, зависит от перепада высоты расположения котла и нижнего радиатора. Чем больше эта разница (h), тем больше давление

Характеризуется отопление с естественной циркуляцией цикличным изменением температуры в теплообменниках и в котле, которое происходит по центральной оси приборов. Горячая вода находится в верхней части, холодная – в нижней. Под действием гравитации остывший теплоноситель перемещается вниз по трубам.

Циркуляционный напор напрямую зависит от высоты установки батарей. Его увеличению способствует и угол наклона подающей магистрали, направленный в сторону радиаторов, и уклон обратки, обращённой к котлу. Это позволяет теплоносителю легче преодолевать местное сопротивление труб.

При монтаже в частном доме системы отопления с естественной циркуляцией котёл устанавливают в самой нижней точке так, чтобы все радиаторы находились выше.

В коттедже при монтаже системы отопления с естественной циркуляцией котёл устанавливают в самой нижней точке. Все теплообменники (радиаторы) должны находиться выше

Для квартирных домов схемы отопления с естественной циркуляцией применяются очень редко, так как при установке в квартире котёл опускается в «яму» - непосредственно на плиту перекрытия. Пол вокруг неё выпиливается, а само углубление и периметр вокруг него должен быть защищён пожаробезопасными материалами.

Схемы таких систем отопления

Схема системы отопления независимо от способа циркуляции теплоносителя зависит от нескольких факторов:

- способа соединения радиаторов с подающими стояками. Здесь выделяют однотрубную и двухтрубную системы;

- места прокладки магистрали, подающей горячую воду. Выбирать нужно между нижней и верхней разводкой;

- схемы прокладки магистрали: тупиковая система или попутное движение теплоносителя в магистралях;

- расположения стояков, которое может быть либо горизонтальным, либо вертикальным.

Однотрубная система: как регулировать температуру?

При параллельной однотрубной разводке теплообменники на верхних этажах получают горячую воду, а самые нижние – уже остывшую. Поэтому площадь последних должна быть увеличена, чтобы уравнять обогрев всех помещений

Во втором случае весь объём воды проходит через каждый теплообменник, начиная с самых верхних. Главная особенность такой разводки состоит в том, что радиатора на первом и цокольном этажах получают только охлаждённую воду.

При проточном варианте однотрубной разводки нельзя отключить или ограничить поступление теплоносителя в отдельный радиатор. Перекрытие одного из них привело бы к остановке циркуляции во всей системе

И если в первом случае регулировать температуру в помещениях можно с помощью кранов, то во втором их нельзя применять, так как это приведёт к уменьшению подачи жидкости ко всем последующим теплообменникам. К тому же полное перекрытие крана означало бы остановку циркуляции воды в системе.

При монтаже однотрубной системы лучше остановиться на разводке, которая даёт возможность регулировки подачи воды к каждому радиатору. Это позволит регулировать температуру в отдельных помещениях и, естественно, делает отопительную систему более гибкой, а значит и более эффективной.

Так как однотрубная разводка может быть только верхней, её монтаж возможен только в постройках с чердачным помещением. Именно там должен размещаться подающий трубопровод. Главный недостаток заключается в том, что пуск отопления возможен только по всему зданию сразу. Преимущества у системы, конечно, тоже есть. Главные из них – простой монтаж и меньшая стоимость. С точки зрения эстетики, чем меньше труб, тем проще их спрятать.

Как должна быть устроена двухтрубная система?

Этот вариант схемы отопления предполагает наличие подающей и отводящей магистрали. В верхней части системы циркулирует горячий теплоноситель, в нижней – остывший.

Двухтрубная система отопления более гибкая в отношении регулирования температуры в отдельных помещениях. Однако она требует большего количества материалов, чем однотрубная

От котла отходит труба, соединённая с расширительным баком. От бака идёт труба горячей линии контура, которая потом соединяется с разводкой. В зависимости от размеров емкости и объёма воды в системе, от бака может отходить переливная труба. По ней излишки воды сливаются в канализацию.

Трубы, выходящие из нижней части теплообменников, объединяются в обратную магистраль. По ней остывший теплоноситель снова попадает в котёл. Обратка должна проходить через те же помещения, что и подающий трубопровод.

Горизонтальный или вертикальный стояк в разводке?

Система отопления с вертикальным стояком предполагает подводку к нему радиаторов с разных этажей. Её преимущество: ниже риск «завоздушивания» системы, недостаток – более высокая стоимость.

Когда теплообменники с одного этажа соединены с подающим трубой, - это система с горизонтальным стояком. Такой вариант обойдётся домовладельцам в меньшую сумму, но придётся решать проблему образования воздушных пробок. Как правило, достаточно установить воздухоотводчики.

Плюсы и минусы обустройства отопления такого типа

Что касается преимуществ системы отопления с естественной циркуляцией воды, то их несколько:

- отсутствие сложностей при монтаже, пуске и эксплуатации;

- тепловая устойчивость системы. Основанная на гравитационной циркуляции теплоносителя она обеспечивает максимальную теплоотдачу и поддерживает на заданном уровне микроклимат в помещениях;

- экономичность (при правильном утеплении здания);

- тихая работа. Нет насоса – нет шума и вибрации;

- независимость от перебоев в электросети. Естественно, в случае, когда установленный котёл может работать без электричества;

- большой срок эксплуатации. При своевременном техническом обслуживании без капитального ремонта система может работать 35 лет и более.

Главный минус гравитационной системы отопления – ограничения по площади здания и радиусу действия. Её устанавливают в домах, площадь которых обычно не превышает 100 квадратных метров. Из-за малого циркуляционного напора радиус действия системы ограничивается тридцатью метрами по горизонтали. Обязательным требованием является наличие чердачного помещения в здании, в котором будет устанавливаться расширительный бак.

Существенным недостатком является и медленное прогревание всего дома. При системе с естественной циркуляцией нужно утеплять трубы, проходящие в неотапливаемых помещениях, так как есть риск замерзания воды.

Обычно на такую разводку идёт немного материалов, но, когда местное сопротивление трубопровода нужно уменьшить, затраты вырастают из-за необходимости применения труб большего диаметра.

Важным пунктом расчета системы отопления является выбор диаметра труб. Учитывается ряд факторов, зависящих от типа подключения отопительных элементов, необходимой мощности системы, параметров котла и т.п. Начинать рассчитывать диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией необходимо с выбора конкретного способа подключения системы и ее основных параметров. В ходе расчетов уже можно будет делать выводы о целесообразности применения того или иного диаметра или же корректировать параметры системы, исходя из экономических, технологических или даже эстетических соображений.

Что учитывается при расчете

Основные критерии, которые важно учесть:

- объем теплоносителя, достаточного для заполнения системы;

- длина отопительного контура;

- номинальная скорость потока теплоносителя;

- требуемая продуктивность, кВт;

- циркуляционное давление;

- сопротивление труб и фитинга в отопительном контуре.

Для каждого параметра имеется диапазон приемлемых значений. Расчет при этом должен дать размер трубы системы отопления, удовлетворяющий всем требованиям и обеспечивающий оптимальные параметры.

Расчеты касаются внутреннего диаметра. Уже после получения нужного размера выбирается подходящий номинал, имеющийся в продаже, далее подбирается материал. От этого зависит толщина стенок, внешний диаметр и внешний вид.

Параметры отопления, используемые для расчета диаметра труб

- объем контура отопления;

- скорость движения теплоносителя;

- теплоемкость;

- перепад давления горячего и остывшего теплоносителя;

- высота контура.

Объем жидкости в системе с естественной циркуляцией, сам по себе, не играет ключевой роли. Чем больше теплоносителя, тем больше тратится топлива для нагрева, однако за счет увеличенного объема повышается давление циркуляции, что способствует росту КПД отопления.

Диаметр труб для отопления с естественной циркуляцией выбирается по возможности большим. Особенно, когда нет возможности повысить общую высоту контура.

Нужно распределять трубы и радиаторы таким образом, чтобы сократить путь от котла к радиатору. Слишком длинные линии на подаче, хоть и обеспечат больший напор в системе, однако снизят эффективность обогрева в дальних ее точках. При этом влияние оказывает только высота участка.

Скорость жидкости ограничивается в пределах 0,4-0,6 м/с, что позволит снизить до минимума сопротивление в трубах. Желательно поддерживать переходной тип движения воды в трубах между ламинарным (равномерным) и турбулентным (с завихрениями).

Требуемая мощность рассчитывается по формуле:

Qt = V*dт*k/860,

где V – объем помещения в метрах кубических, dt – перепад температуры на улице и в помещении, k – коэффициент теплопотерь для ограждающих конструкций помещения. Это приближенная формула расчета.

При естественной циркуляции важен напор циркуляции. Жидкость движется исключительно под действием сил гравитации. Горячий теплоноситель поступает в трубы, расположенные выше котла, например под потолком или на чердаке. В радиаторах тепло переходит к внутреннему воздуху помещения. Холодная вода имеет большую плотность и тяжелее горячей, потому она опускается, создавая естественный поток, стекая в котел, где вновь нагревается, образуя неразрывный цикл

Основная формула напора естественной циркуляции:

Δpт= h*g*(ρот – ρпт),

где h – высота в метрах, g – ускорение свободного падения, ρпт и ρот – плотность воды в среднем значении в подающем трубопроводе и обратном.

Схема для расчета высоты уровня воды

Схема для расчета высоты уровня воды

Основной параметр, влияющий на эффективность отопления – это высота уровня воды в системе, разница между уровнями подвода и отвода воды от радиатора. Именно она задает необходимый циркуляционный напор под действием сил тяжести. Для двухтрубного горизонтального подключения высота считается между средней линией радиатора и средней линией котла, потому логично, что котел должен располагаться значительно ниже. Для одноэтажного дома это означает расположение котла в подвальном помещении.

Высота при вертикальном распределении обозначает разницу уровней подводящей линии и обратной, при условии, что котел находится именно на уровне отводящей линии или немного ниже. Однако часто технически невозможно распределить котел и радиаторы на достаточной разнице высот, потому следует уменьшать сопротивление контура, в том числе увеличивать диаметр труб.

Иногда достаточно установить разгонный коллектор, «Л»-образный участок труб,ы дополнительно повышающий высоту контура отопления. Формировать его следует непосредственно от котла вверх и от верхней точки по пологому пути к первому радиатору в контуре.

Расчет сопротивления подбор оптимального диаметра трубы

Имея на руках все вышеперечисленные данные, начинается подбор сечения, часто не за один подход. Выполнив разметку прокладки в соответствии со схемой подключения, берется условный размер в сечении, например в 1 дюйм. После этого рассчитывается сопротивление системы и сравнивается с напором, создаваемым гравитацией при номинальном значении нагрева теплоносителя и температуры остывшей обратки.

- Если напора не хватает, то увеличивается сечение, и расчеты повторяются.

- Если скорость движения воды слишком низкая или объем теплоносителя слишком большой, то уменьшается сечение, и расчет повторяется заново.

Сопротивление трубопровода легче выразить как потерю напора в метрах водяного столба. Используется простая формула:

H = λ(Lк/Dт)(V2/2g),

где H – условная высота равная сопротивлению контура, λ – коэффициент шероховатости, Lк – длина контура, Dт – внутренний диаметр канала, V – скорость движения жидкости, g – ускорение свободного падения.

В формуле присутствует все ключевые параметры, такие как скорость течения, диаметры труб в системе отопления и их протяженность. Сложность возникает с коэффициентом λ (гидравлического трения), который легче всего узнать из справочных данных для того типа труб, который выбран в качестве основного при проектировании. В противном случае потребуется объемный и сложный путь расчета с применением Числа Рейнольдса, формул Блазиуса и Конакова, Альтшуля и Никурадзе.

Задача состоит в том, чтобы при естественной циркуляции сопротивление контура было меньше или равно напору, создаваемому разницей уровней.

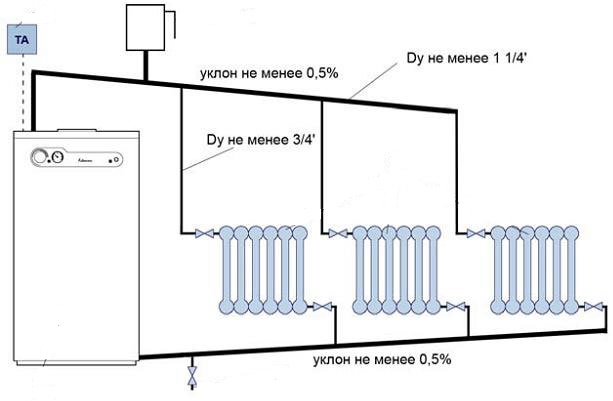

Чтобы определиться, какой размер трубы выбрать для отопления с естественной циркуляцией, надо взять самый длинный контур от котла до дальнего радиатора и сравнивать расчетную потерю напора при условии, что и напор получается наименьший. Имеется в виду, что при распределении маршрутов в отоплении с естественной циркуляцией все подводящие линии располагаются с небольшим обязательным уклоном от места ближайшего к котлу и к дальнему подводу последнего радиатора. Составляет уклон примерно 1 см на каждый метр или не менее 0,5%.

Получив результаты

В ходе расчетов определяется оптимальный размер трубы. Однако следует учитывать, что окончательное проектирование должно выполняться профессионалам и с применением значительно более сложных формул и схем. Учитываются и количество колен, способ подключения, оптимизация по затратам, экономической целесообразности и даже эстетического вида. При выборе диаметра учитывается разделение труб на основные и подводящие, наличие запорной арматуры и регулирующих приборов, с помощью которых настраивается обогрев в отдельных комнатах.

Удалось ли Вам самостоятельно выполнить подбор диаметра трубы для отопления? Как вариант, можно попробовать пересчитать параметры своего существующего отопления и определить его эффективность. Возможно, стоит пересмотреть некоторые моменты для достижения лучших показателей, особенно в экономии. Свои результаты, а также мнение о данной инструкции оставляйте в комментариях под статьей.

Частая ошибка старых систем отопления с естественной циркуляцией связана с разводкой труб. Колена формировались слишком угловатым и с заужением сечения, что приводит к существенному повышению гидродинамического сопротивления. Для снижения сопротивления необходимо соблюсти правильный радиус разворота (для стальных труб это 2-2,5D) и использовать трубогиб для сохранения профиля труб.

Преимущество системы отопления с естественной циркуляцией в том, что она работает независимо от электричества. Однако получить комфортные условия при такой схеме весьма сложно, а порой просто нельзя. Поэтому для обеспечения циркуляции теплоносителя чаще всего используется насос. Но иногда, к примеру, на дачных участках, где нет электричества, отопительная система без насоса – единственная возможная версия.

Систему с естественной циркуляцией (ЕЦ) или принудительным перемещением жидкости называют ещё гравитационной из-за того, что она функционирует по принципу гравитации . Ещё её называют самотёчная. Все эти названия означают, что отопительная система работает без использования насоса.

Как работает схема с естественной циркуляцией

В качестве теплоносителя, чаще всего используют обычную воду, которая перемещается по контурам от котла к батареям и обратно за счёт изменения своих термодинамических свойств. То есть при нагревании плотность жидкости понижается и увеличивается объём, её выдавливает холодным потоком, который идёт обратно, и поднимается по трубам. Пока теплоноситель расходится по горизонтальным ответвлениям, его температура снижается и он возвращается к котлу. Так круг замыкается .

Если для частного дома было подобрано отопление водой с естественной циркуляцией, то все горизонтальные трубы прокладывают с уклоном по ходу движения теплоносителя. Это даёт возможность радиаторам не «завоздушиваться». Воздух легче жидкости, потому он уходит по трубам вверх, попадает в расширительную ёмкость, а потом, соответственно, в воздух.

В бак сливается жидкость, объём которой увеличивается с повышением температуры, и создаёт непрерывное давление.

Чтобы создать необходимый циркуляционный напор, нужно обязательно просчитать всю систему отопления при проектировании частного дома. Он зависит от уровня середины котла и самой нижней батареи. Чем больше перепад высоты, тем лучше жидкость перемещается по системе. На него оказывает влияние и разница плотностей горячей и охладившейся жидкости.

Характеризуется система отопления с натуральной циркуляцией изменением температуры в радиаторах и в котле, которая происходит по центральной оси устройств. Горячая вода находится вверху, холодная – снизу. Под воздействием гравитации остывшая жидкость перемещается вниз по трубам.

Передвижение прямо зависит от высоты установки радиаторов. Его повышению содействует и угол наклона подающей линии, которая направлена в сторону батарей, и уклон обратки, направленной к котлу. Это даёт возможность жидкости легче одолевать местное сопротивление труб.

При установке системы отопления в частном доме с естественной циркуляцией котёл ставят в самой нижней точке так, чтобы все батареи находились выше.

Схемы отопительных систем

Схема системы отопления зависит от нескольких критериев:

- метода соединения батарей с подающими стояками. Бывают однотрубная и двухтрубная системы;

- места прокладки линии, которая подаёт горячую воду. Выбирать необходимо между верхней и нижней разводкой;

- схемы прокладывания линии: система тупиковая или попутное передвижение воды в трассах;

- стояки могут располагаться горизонтально или вертикально.

В чём отличие принудительной и естественной циркуляции?

Принудительное передвижение теплоносителя подразумевает циркуляцию жидкости по магистрали благодаря рабочему усилию насоса. Естественная система не нуждается в использовании, какого-либо оборудования, тут теплоноситель движется за счёт разницы веса горячей и уже охлаждённой жидкости.

Однотрубная схема: как регулировать температуру?

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией может иметь только один вариант разводки – верхний. Обратного стояка в ней нет, потому охлаждённая в радиаторах жидкость возвращается в подающую линию. Движение теплоносителя обеспечивает разность температур

воды в нижних и верхних батареях.

Однотрубная система отопления с естественной циркуляцией может иметь только один вариант разводки – верхний. Обратного стояка в ней нет, потому охлаждённая в радиаторах жидкость возвращается в подающую линию. Движение теплоносителя обеспечивает разность температур

воды в нижних и верхних батареях.

Для обеспечения одинаковой температуры в комнатах на разных этажах, поверхность приборов для нагрева на нижнем этаже должна быть немного больше, чем на верхних этажах. В нижние радиаторы поступает горячая и охлаждённая в верхних нагревательных приборах жидкость.

В системе однотрубной может быть две версии движения жидкости: в первом случае часть идёт в батарею, другая часть – дальше по стояку к нижним радиаторам.

Во втором случае весь теплоноситель проходит через каждый прибор начиная с верхних. Особенность такой разводки заключается в том, что батареи на нижних этажах получают только охлаждённый теплоноситель.

И если в первом варианте регулировать температуру в комнатах можно при помощи кранов, то во втором их использовать нельзя, поскольку это приведёт к снижению подачи теплоносителя ко всем последующим батареям. К тому же полное перекрытие крана приведёт к остановке циркуляции жидкости в системе.

При установке однотрубной системы лучше выбрать разводку, которая даёт возможность регулировать подачу воды к каждой батарее. Это позволит настраивать температуру в отдельных комнатах и сделает систему отопления более гибкой, а, значит, и эффективной.

Поскольку однотрубная система может быть только верхней, её установка возможна только в сооружениях с чердаком. Как раз там должен располагаться подающий трубопровод. Основной недостаток состоит в том, что отопление, возможно, запустить сразу только по всему дому. Главные преимущества системы заключаются в простоте монтажа и меньшей стоимости.

Плюсы и минусы естественной циркуляции

Достоинства системы отопления с естественной циркуляцией жидкости:

Основной недостаток системы отопления с естественной циркуляцией – ограничения по площади дома и радиусу действия. Ставят её в частных домах, площадь которых не превышает сто квадратных метров. Из-за маленького циркуляционного напора радиус действия отопительной системы ограничивается 30 метрами в горизонтальном направлении. Непременным требованием является присутствие чердака в доме, в котором будет стоять расширительный бак.

Важнейшим минусом также является и медленное прогревание всего дома. При системе с естественным движением необходимо утеплять трубы, которые проходят в помещениях не отапливаемых, поскольку имеется риск замерзания жидкости.

Как правило, для такой системы нужно немного материалов, однако, если местное сопротивление трубопровода необходимо снизить, расходы увеличиваются из-за необходимости использования труб большего размера.

Главные требования к прокладыванию труб:

- система с наименьшим числом поворотов, которые будут мешать потоку жидкости;

- жёсткое следование рекомендованному углу наклона;

- применение труб с проектным диаметром.

Установка системы отопления требует строгого следования техническим требованиям. Несоблюдение правил грозит понижением циркуляции жидкости. При грубых погрешностях в организации системы и вовсе не удастся обеспечить движение теплоносителя по магистрали.

Рассчитываем однотрубную систему отопления сами

Основные стадии при расчёте водяного отопления:

Расчёт мощности котла

Показатели мощности котла считают с учётом потери тепла сквозь полы, стены и крышу дома. Определяя мощность, нужно обратить внимание на площадь поверхностей, материал изготовления, а также разницу температур снаружи и внутри помещения во время обогрева дома.

Расчёт мощности батарей и размера труб

- Определить циркуляционное давление, которое зависит от высоты и длины труб, а также разницы температуры жидкости на выходе из котла;

- подсчитывают потери давления на прямых участках, поворотах и в каждом приборе отопления.

Такие расчёты выполнить человеку без специальных знаний, как и просчитать всю схему отопления с естественной циркуляцией, весьма сложно. Небольшая ошибка приведёт к огромным потерям тепла. Потому расчёты и последующую установку системы отопления лучше всего доверить специалистам.

М. Иванов

В паровых котлах для превращения питательной воды в пар применяются различные схемы циркуляции теплоносителя: естественная, многократная принудительная и прямоточная. Наибольшее распространение получили котлы с естественной циркуляцией.

Технология получения пара предполагает последовательность нескольких физических процессов. Все начинается с подогрева питательной воды, которая поступает в котел при определенном давлении, создаваемом питательным насосом. Этот процесс происходит при однократном прохождении воды через трубы конвективной поверхности нагрева, называемой экономайзером (рис.1).

После экономайзера вода поступает в испарительные поверхности нагрева, которые располагают, как правило, в топочных камерах паровых котлов. Из названия этого элемента котла понятно, что здесь происходит образование пара, который затем в некоторых котлах поступает в пароперегреватель. Через обогреваемые дымовыми газами трубы пароперегревателя пар проходит однократно, а вот парообразующие поверхности нагрева могут быть разными. Чаще всего в котлах пароводяная смесь многократно проходит через обогреваемые трубки топочных экранов за счет естественной циркуляции или в результате многократно-принудительной циркуляции (с использованием особого насоса). В котлах, которые называют прямоточными, пароводяная смесь проходит через испарительные поверхности нагрева однократно, за счет давления, создаваемого питательным насосом.

Остановимся подробнее на особенностях процесса получения пара в котлах с естественной циркуляцией.

На рис. 1 приведена схема барабанного котла с естественной циркуляцией, выполненного по традиционной П-образной схеме. Питательная вода поступает в экономайзер, расположенный в конвективной шахте. Экономайзер является первой частью водопарового тракта котла: нагретая в нем вода поступает в барабан, который, в своей нижней части, соединен как с необогреваемыми опускными, так и с обогреваемыми подъемными трубами. По необогреваемым трубам котловая вода опускается к коллекторам, размещенным у нижней кромки топочной камеры. Из этих коллекторов вода поступает в вертикальные трубки топочных экранов. Именно здесь, благодаря мощному тепловому потоку от сгорания органического топлива, начинается собственно процесс парообразования. При однократном прохождении через топочные экраны испаряется не вся вода: в барабан возвращается пароводяная смесь. В объеме барабана происходит сепарация воды и пара. Пар поступает к потребителю или во входной коллектор пароперегревателя, а котловая вода вновь попадает в опускные трубы циркуляционного контура.

Рис. 1. Схема барабанного котла с естественной циркуляцией, работающего на пылевидном топливе:

1 - горелки; 2 - топочная камера; 3 - топочный экран; 4 - барабан; 5 - опускные трубы; 6 - фестон; 7 - пароперегреватель; 8 - конвективный газоход; 9 - экономайзер;10 - трубчатый воздухоподогреватель; 11 - нижние коллектора топочных экранов

Подъемно-опускное движение по контуру естественной циркуляции (т.е. по необогреваемым опускным и обогреваемым подъемным трубам) происходит вследствие разности плотностей котловой воды и пароводяной смеси.

Для повышения надежности циркуляции на барабанных котлах повышенного давления (17-18 МПа) применяют принудительное движение пароводяной смеси в топочных экранах (рис. 2, б). Как видно из приведенных схем, котел с принудительной циркуляцией отличается от котла с естественной циркуляцией (рис.2, а) наличием насоса для котловой воды. На этом же рисунке (2, в) показана схема прямоточного котла.

Рис. 2. Схема движения воды и водяного пара:

а) барабанный котел с естественной циркуляцией; б) барабанный котел с принудительной циркуляцией; в) прямоточный котел

1 - питательный насос; 2 - экономайзер; 3 - верхний барабан котла; 4 - опускные трубы; 5 - испарительные подъемные трубы; 6 - пароперегреватель; 7 - циркуляционный насос; 8 - нижний коллектор

В прямоточных котлах, которые не имеют барабана, а контур разомкнут, превращение воды в пар происходит за один проход нагревателя, и кратность циркуляции равняется единице. В барабанных котлах этот показатель выше. В котлах с принудительной циркуляцией, у которых имеются нагреватели в виде змеевиков, кратность циркуляции составляет обычно от 3 до 10. В котлах с естественной конвекцией этот параметр обычно составляет 10-50, а при малой тепловой нагрузке труб - 200-300.

Особенности и преимущества

Основным параметром, которым руководствуются при выборе марки парового котла с естественной циркуляцией (ПКЕЦ), является его паропроизводительность, измеряемая в т/ч или кг/ч. Широкий модельный ряд ПКЕЦ позволяет выбрать котлы с требуемой производительностью, начиная от нескольких килограммов до нескольких тонн пара в час. Важными показателями состояния водяного пара являются его давление и температура.

Широкий круг моделей ПКЕЦ позволяет генерировать водяной пар с избыточным давлением от десятых долей до нескольких десятков атмосфер. ПКЕЦ могут работать на различных видах органического топлива: природном газе, угле, дровах и древесных отходах, а также на жидком топливе - сырой (стабилизированной) нефти, мазуте, дизельном топливе. В ряде случаев используются особые топочные устройства, позволяющие ПКЕЦ работать на нескольких видах топлива. Кроме традиционного применения для генерации технологического пара, они широко используются в различных областях: на железнодорожном и водном транспорте, в пищевой, легкой и добывающей промышленности.

Основные достоинства ПКЕЦ - высокая надежность, простота эксплуатации, повышенная степень автоматизации и экономичности.

Создание условий надежности циркуляции в топочных экранах достигается ограничением рабочего давления котлоагрегата - обычно не выше 155 атм. Вызвано это тем, что при более высоком давлении сильно снижается разность плотностей пара и воды, в результате чего не обеспечивается эффективная циркуляция.

Современные ПКЕЦ производители комплектуют микропроцессорной системой управления и защиты. Например, система «Альфа-М» производства фирмы «Энергетик» (Москва) позволяет достичь простоты и удобства в обслуживании. Применение таких систем оптимизирует соотношение «топливо-воздух» при разных расходах топлива, что благоприятно сказывается и на эффективности производства тепловой энергии.

Котлы этого типа могут эксплуатироваться в различных климатических зонах, не требуют сложных пусконаладочных работ. Существенным преимуществом не слишком крупных современных моделей ПКЕЦ является их моноблочное исполнение. В такой конструкции предусматривается компактная установка на одной раме с агрегатом вентилятора, дымососа и питательного насоса. Сочетание высокой степени конструкторской проработки с точными системами управления и контроля позволяет достичь в ПКЕЦ высоких значений КПД, которые могут превышать 90 %.

В моноблочном исполнении котлы поставляются единым транспортабельным блоком - в собранном виде, в обмуровке и обшивке. Их монтаж относительно несложен. Компактность размещения оборудования не препятствует проведению текущего и аварийного ремонтов, а также осуществлению профилактических процедур - все узлы и детали доступны для обследования.

ПКЕЦ на российском рынке

На российском рынке паровых котлов, а также на всей территории СНГ чаще других можно встретить промышленные котлы с естественной циркуляцией, причем присутствует продукция как отечественных, так и зарубежных производителей. Котлы, произведенные в России, имеют в маркировке индекс «Е», отражающий принцип естественной циркуляции теплоносителя в этих моделях. По цене они более выигрышны в сравнении с зарубежными аналогами.

Паровые котлы серии «Е», выпускаемые ООО «ПТО» (Москва), - вертикально-водотрубные, с двумя барабанами, расположенными на одной вертикальной оси и соединенными между собой трубами диаметром 51 мм.

Котлы серии «Е» выпускаются в следующих модификациях, в зависимости от используемого топлива: Е 1,0-0,9 Г-З (Э) - для работы на природном газе, Е 1,0-0,9 М-З (Э) - для работы на мазуте, Е 1,0-0,9 Р-З (Э) - для работы на твердом топливе, Е 1,6-0,9 ГМН (Э) - для работы на газе или мазуте. Первая из групп цифр, следующая за индексом «Е», обозначает паропроизводительность (т/ч), вторая - давление пара в котле (МПа). Обозначение «Н» указывает на наличие в котле системы наддува.

Котлы серии «Е» предназначены для производства насыщенного водяного пара с рабочим давлением 8 атм. Этот пар потребляется различными предприятиями промышленности, транспорта, а также предприятиями сельского хозяйства для отопительных, технологических, хозяйственных и бытовых нужд.

Рис. 3. Паровой котел с естественной циркуляцией E-1,0 - 0,9 ГМ.

ГК «Комплексные системы» (Петербург) предлагает паровые котлы серии «КЕ» - со слоевыми механическими топками производительностью от 2,5 до 10 т/ч. Эти котлы предназначены для выработки насыщенного или перегретого водяного пара, который находит применение для технологических нужд промышленных предприятий, а также в системах отопления, вентиляции и ГВС.

Серия «КЕ» подразделяется на модификации «КЕ-С», снабженные слоевыми топочными устройствами, и модификации «КЕ-МТ», в которых имеется топка предварительного скоростного горения.

Котлы серий «ДЕ» предлагает промышленная группа «Генерация» (г. Березовский, Свердловская обл.). Они могут работать на различных видах топлива (газ, мазут) и имеют производительность от 4 до 25 т/ч. Предназначены для выработки насыщенного или слабоперегретого пара, используемого для технологических нужд предприятий, а также для отопления, вентиляции и ГВС. Серия «МЕ» отличается от предыдущей серии тем, что котлы этой серии имеют большую на 20 % поверхность нагрева и, соответственно, более высокий КПД. Котлы этой же серии предлагает и компания «Теплоуниверсал» (Петербург).

Из зарубежных производителей можно назвать итальянскую фирму Garioni Naval, поставляющую на Российский рынок промышленные модели марки GMT/HP 200-2000, паропроизводительностью от 0,3 до 3,5 т/ч. Отличительная особенность котлов этой серии - величина рабочего давления получаемого пара, которая может меняться от 5 до 110 атм. Давление водяного пара в указанном диапазоне соответствует температуре теплоносителя от 152 до 318 °С, что позволяет применять котлы этой серии в различных отраслях промышленности.

Паровые котлы высокого давления с естественной циркуляцией типа НРВ (немецкая фирма BBS GmbH) имеют паропроизводительность от 0,3 до 8 т/ч. Водотрубные котлы этой серии способны производить насыщенный пар с рабочим давлением до 120 атм. Теплоноситель с такими параметрами обычно используется в химической, нефтехимической, пищевой, а также косметической промышленностях.

Представлены также паровые котлы низкого давления зарубежного производства. Так, фирма Viessmann (Германия) производит котлы марки Vitoplex 100-LS производительностью 0,26-2,2 т/ч на жидком или газообразном топливе, с рабочим давлением в котле 7 атм.